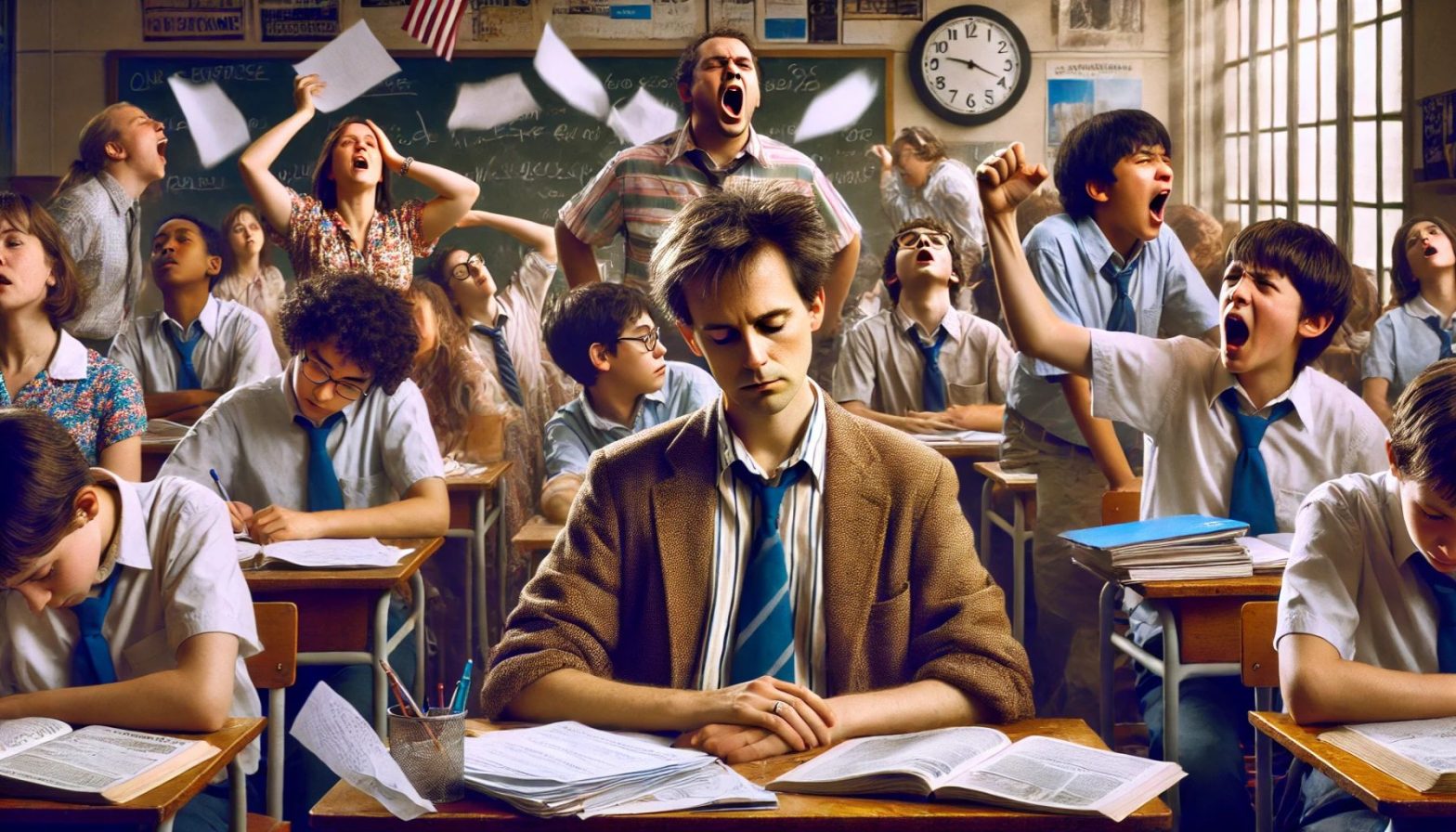

Enseigner n’est plus ce que c’était. Aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement d’enseigner. Il faut contenir. Gérer. Réguler. Absorber. Tout. Sans se plaindre, sans flancher, sans déborder. Les enseignants ne sont plus juste des passeurs de savoir : ils sont devenus des boucliers humains. Face à une vague de comportements perturbateurs qui déferle dans les classes, jour après jour, ils tiennent debout. Mais à quel prix ? À quel coût personnel, émotionnel, physique ?

La réalité, c’est que pour beaucoup, enseigner aujourd’hui, c’est survivre à la journée. Réussir à finir une séance sans interruption, c’est devenu une victoire. Parvenir à expliquer une notion pendant plus de dix minutes sans qu’un élève ne coupe, ne crie, ne provoque, c’est presque un luxe. Ce n’était pas ça, le contrat. Ce n’était pas pour ça qu’ils ont fait ce métier. Ils ont choisi d’enseigner pour transmettre, pour éveiller des esprits, pour donner du sens. Pas pour faire du maintien d’ordre en continu, pas pour gérer une classe comme on gère une cellule de crise.

Une pression constante, un chaos banalisé

Il y a quelques années encore, les difficultés comportementales étaient marginales. Aujourd’hui, elles sont devenues la norme dans de nombreuses écoles. Des enfants qui hurlent, qui insultent, qui jettent des objets, qui refusent toute autorité. Des collégiens qui filment les cours pour se moquer sur les réseaux. Des élèves qui passent leur temps à tester les limites, conscients qu’ils ne risquent pas grand-chose. Et au milieu de tout ça, un enseignant. Seul. Démuni. Épuisé.

Il fait de son mieux. Il tente de garder son calme, de maintenir le cap. Il compose avec les tensions, les provocations, les défis constants. Il ajuste sa pédagogie en temps réel, réagit aux débordements, protège les élèves les plus fragiles, rassure ceux qui ont peur, tout en essayant de transmettre un programme toujours plus dense, toujours plus exigeant. C’est une lutte permanente. Un bras de fer silencieux entre le chaos ambiant et sa volonté de continuer à enseigner avec dignité.

On leur demande d’être psychologues, assistants sociaux, gendarmes, animateurs… et accessoirement enseignants. Mais personne ne les a formés pour ça. Ils n’ont ni les outils, ni le cadre, ni le temps pour accompagner ces tempêtes émotionnelles qui s’abattent sur eux à chaque heure de cours. Et pire encore : on attend d’eux qu’ils restent calmes. Compréhensifs. Disponibles. Solides. Toujours. Peu importe l’intensité des débordements, ils doivent « gérer », comme si c’était une compétence évidente, naturelle.

Le plus grave, c’est que cette situation devient banale. Normalisée. On s’habitue à l’inacceptable. On parle de « gestes professionnels », de « maîtrise de classe », comme si c’était une question de compétence. Comme si c’était leur faute. Mais non. Ce n’est pas une question de méthode. C’est une question de contexte. D’environnement. De surcharge. D’abandon institutionnel. Et pendant ce temps, les enseignants s’épuisent à faire tenir debout un système qui s’écroule lentement sous leurs pieds.

L’épuisement invisible des profs

Les enseignants vivent une fatigue nerveuse chronique. Une tension constante. Un épuisement émotionnel qu’on sous-estime, qu’on ignore, ou qu’on juge excessif. Pourtant, beaucoup tiennent à bout de bras. Par passion, par vocation, ou simplement parce qu’ils n’ont pas le choix. Mais à force de tenir, ils se brisent. Et quand ils tombent, personne ne comprend. Parce que de l’extérieur, ils avaient l’air de gérer. Ils ne se plaignaient pas. Ils continuaient à avancer, à corriger, à encadrer. Jusqu’au jour où tout lâche.

On minimise ce qu’ils traversent au quotidien. On parle de vacances, d’horaires confortables, de sécurité de l’emploi. Mais on oublie l’essentiel : le poids émotionnel. Les enseignants doivent composer avec des enfants en grande détresse, des parents parfois agressifs, des injonctions administratives absurdes, et une pression constante à performer. Le tout, sans reconnaissance réelle. Juste avec l’injonction silencieuse de “tenir bon”. De ne pas craquer. De faire avec. De rester professionnel, même quand leur santé mentale est en jeu.

La vérité, c’est qu’on les laisse seuls face à des problèmes collectifs. On parle d’éducation, mais on oublie l’humain. On oublie que chaque enfant qui explose en classe est peut-être un enfant en souffrance. Mais on oublie aussi que chaque adulte qui encaisse sans broncher est peut-être au bord de l’effondrement. Il y a une forme de violence silencieuse dans cette solitude imposée. Dans ce silence institutionnalisé. Et c’est ce silence-là qui ronge, qui épuise, qui fait disparaître les vocations.

Ce qu’il faudrait vraiment changer

Ce n’est pas en ajoutant des réunions, des protocoles ou des fiches de suivi qu’on va régler ça. Ce n’est pas en blâmant les profs qu’on va restaurer l’autorité. Et ce n’est pas en les dépeignant comme des héros qu’on va soulager leur quotidien. Il faut du concret. Du soutien. Des moyens. Une vraie réflexion sur la place de l’école et sur ce qu’on attend vraiment des enseignants. Il faut arrêter de se voiler la face. Il faut écouter ceux qui sont sur le terrain. Pas seulement une fois par an, mais tous les jours.

Parce qu’on ne peut pas leur demander d’assurer seuls ce que toute une société refuse de prendre en charge. Il faut repenser le lien entre les familles, les élèves, les institutions et les enseignants. Redonner du sens à ce métier. Le revaloriser non pas seulement par le salaire (même si ça compte), mais surtout par les conditions de travail, l’écoute, l’accompagnement réel, humain, quotidien. Il faut que l’école cesse d’être un champ de bataille pour redevenir un lieu d’apprentissage, d’apaisement, de construction.

On a oublié que derrière chaque enseignant, il y a une personne. Une personne qui a choisi ce métier par conviction, par passion, par espoir. Et aujourd’hui, cette flamme vacille. Pas parce que les élèves sont devenus “pires”, mais parce que l’enseignant, lui, est de plus en plus seul dans un système qui ne le protège plus. Et quand plus personne ne protège ceux qui protègent, c’est toute la société qui finit par s’effondrer.

Si tu es enseignant, ou simplement épuisé par ce que tu portes… Je te recommande 52 semaines pour reprendre le pouvoir sur ta vie, un programme construit par Francis Machabée, une personne que je respecte pour sa lucidité, sa douceur, et sa façon simple de redonner de l’espace aux gens.

Ce n’est pas un programme miracle. Mais c’est une façon de retrouver un souffle, une stabilité, une respiration dans un quotidien qui n’en laisse plus. Il peut t’aider à reprendre du recul, à retrouver ton centre, et à ne plus te sacrifier en silence. À t’autoriser à exister autrement qu’à travers l’endurance. Parce que tu mérites, toi aussi, d’être soutenu.

Pour continuer ta lecture : 7 symptômes de l’épuisement des enseignants que personne ne remarque Parce qu’il y a des signes qui crient, et d’autres qui murmurent. Cet article t’aidera à comprendre comment l’usure professionnelle s’installe en silence, et pourquoi tant de profs s’effondrent sans que personne ne s’en aperçoive. À lire absolument si tu veux comprendre ce qui se cache derrière le sourire épuisé de tant d’enseignants.